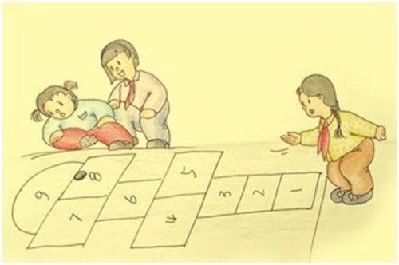

在泰国的曼谷旧国会大厦展厅,陈列有皇室玩偶,供年幼的皇子、公主对民间的认识。有一组木雕:一老妇和一垂髻小儿对坐,两人四手相错叠合,老妇的拇指与食指,正轻轻的捏起小儿手背上的一坨“嫩肉”。看那老妇的嘴,似乎念念有词。哇!这不正是杭州人旧时的儿戏吗?配以的儿歌是:“哎呦哇,咋啥啦?蚊子苍蝇咬我啦。快快爬上来”。于是,最下面的一只手轮换到了上面,儿戏与儿歌继续。 这几乎是所有老杭州人伴随过幼时的儿戏,如今我的太太仍然和外孙女在玩,这也是蚊子苦多的昔日的遗痕。在几百年前的泰皇宫中看见这儿戏,真的难以置信。难道是从中国,或者杭州,传过去的?难道,是从泰国传到杭州来的? 上世纪30年代,日本学者池田静夫在《支那水利地理史研究》中说:南宋之后,继承它的“元统治者并不能真正受到汉人的敬服,在当时汉人的心目中,都城依旧是杭州。而这些起源于杭州的文化,就逐渐向四方流传。后来,那些与杭州文化关系密切的文化人,逐渐分散到各地,这些文化不断地相互排斥又相互影响”。 我是在陈桥驿先生的《杭州运河历史研究》之《序》(2006年1月版)中读到池田静夫这段话的。或许,曼谷旧国会大厦中的玩偶所表现的儿戏,正是这一种杭州文化因素的“流传”。否则,没有更好的解答。 儿戏与儿歌中的这一种历史的折影,说开去,还有。譬如辛亥革命以后,咸鱼大翻身的会党又被打入了“地府”,浙江的朱瑞就奉袁世凯的命令捕杀过帮会。于是,“好佬”们纷纷隐身,万不得已,也只能凭借手势与器物的摆放,在茶肆酒楼中寻找“同宗同帮”。其中最富变化的,就是手势的不同屈伸。我在四川大邑的一次采访中,地方史研究者就和我说到过袍哥的手语,十指变动的内涵,极为丰富。今年春上,去越南背包游,在西贡,友人之邀,赴饭局。一位华裔,极豪爽,敬我酒时,右手举杯,左手五指张开,搭右臂膀上。估计,这也是中国某“帮”的规矩遗留。可惜我不懂,没有“寻宗帮”的回礼。  “石头剪刀布”的儿戏,老杭州叫“寻宗帮”,就是“好佬”寻找“同宗同帮”的遗留。“上到江头,下到湖墅”,当年的码头,几乎是这种“江湖文化”的最集中之地。当然,可以肯定,这手势,在当时是只做不说的。还有一点可以肯定,这游戏有“非儿”的因素,譬如像“蚊子咬”中的老人的引导。  还有一种“跳格子”儿戏,两人对垒,以双脚的蹦跳迎合,决定输赢,并伴有儿歌:“腾,腾钩折啊;折,折钩帕啊;帕,帕钩腾啊”。“腾(石头),折(剪刀),帕(布)”,其实,这就是老杭州“正版”的“石头剪刀布”。从脚的蹦跳,转为手势的变换,以“寻宗帮”的口令替代了“腾,腾钩折”,这应该是又一个时代的开始。 当然,时代印痕模糊的儿歌也有:“睏睏小眠床,喫喫白相相,……五块五块喫大菜,六块六块喫小菜,……”它表达什么?伢儿不会深究,后来不让唱了,是大人追究了。现在看来,“翻过钱塘江”去“白相”,去“喫大菜、喫小菜”(其实是大众菜和小灶菜),应该就是“休闲文化”的折影。只不过,时代不同,意识不同。 信口胡诌的也有:“人造卫星,小小月亮,飞机大炮,打煞‘某某某’”;“天上有桥,桥下有水,水上有船,船到杭州,周吴陈王,王先生做梦,梦见娘舅,娘舅原来是个‘某某谋’”。 这其中的“某某某”,不同玩境有不同的代入:譬如“日本佬”,“美国佬”,“蒋介石”,“杜鲁门”,也可能是身边的“某某某”伙伴。 这些老儿歌,看似是小儿沸反盈天的无意,透出的是一定的意识,这就是上文说到的某种时代的“引导”。其实,儿戏中的儿歌、儿语,本质应该是生活的折射,而不是政治。譬如,我家小外孙女最早表达的en en与xu xu,一种极自然的发声。 说到此,有明白的或许会说:哦,这杭州话不雅,写不进文章的。哎,您先别下结论,先听我说一部台北的幼儿系列碟片《巧虎》。在第一年的12张片子中,就有父母和幼儿扭了屁股唱“en en”、“xu xu”的。它以一种最形象的发音,告诉幼儿“大便”与“小便”的意识。也可以说,杭州话中最不能为外来人理解的这两个词的发音,就是这么来的。此后的变音,就是我们自以为的“成熟”,一个渐进。 有关“en en”与“xu xu”儿歌,不作展开。但要说明的是,这一种人人需要随时张口表达的词,对于老杭州来说,也有文雅的说法:前者称“大解”,后者称“小解”。譬如我的老父,读过四书五经,哪怕落魄到了粗人,也是这么说的。 这两词,在杭州话中统称“解手”,据说,产生于古时的中原人往南迁徙的押解途中:“大人,我要净手则个”,于是小解,松绑一只手。“大人,我要出恭则个”,于是大解,松两只手。所以,北人没有“小解”、“大解”之说。 上世纪70年代,京城一高官夫人为其女择婿,经人周密安排后,与某后生相见。高官夫人端坐之“严嵩”,后生见了,不免生出“内急”之感,他说我要“小解”。高官夫人不明白“小解”的意思,继而不快。据此,有人说这后生是江浙人,北人与南人习性的不同,也就注定了“择婿”的黯淡。这是有道理的。 ☞进入论坛讨论 |